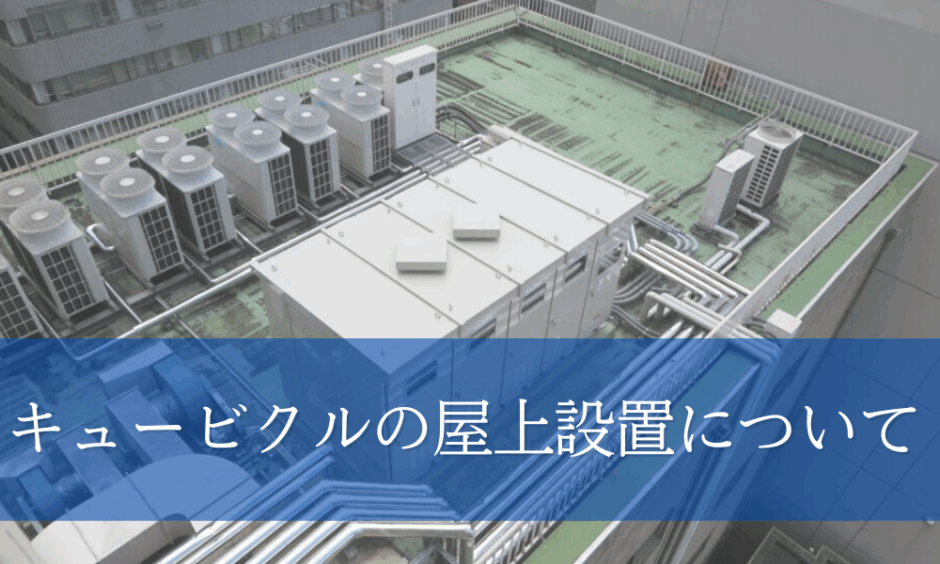

キュービクルの屋上設置は、特に都市部において注目される電気設備の配置方法です。限られた敷地を有効活用し、建物の美観を保ちながら必要な電気設備を設置できるため、多くの建物で採用されています。

この記事では、キュービクルを屋上に設置する場合に必要な条件・注意点・法令・基準となるポイントを解説します。

キュービクルの屋上設置のメリット・デメリット

まずは、キュービクルの屋上設置について、地上設置と比較したメリット・デメリットを簡単に紹介します。

キュービクルの屋上設置のメリット

キュービクルの屋上設置には主に以下のメリットがあります。

- 地上スペースの有効活用が可能

- 建物の外観や景観に与える影響を最小限に抑制

- 騒音による近隣への影響を軽減

屋上設置の最大のメリットは、限られた敷地を最大限に活用できることです。特に都市部では土地の取得コストが高いため、既存の屋上スペースを利用することで大幅なコスト削減が可能になります。

また、キュービクルを屋上に設置することで、建物の正面や側面からは見えにくくなるため、建築物の美観を損なうことがありません。

さらに、キュービクルからは変圧器の振動音をはじめとした騒音が発生します。キュービクルが地上から離れることで、近隣住民への騒音被害を軽減できるという点もメリットです。

キュービクルの屋上設置のデメリット

キュービクルの屋上設置には主に以下のデメリットがあります。

- 設置工事の難易度が高い

- 建物の構造的な制約を受ける

- メンテナンス時のアクセスが困難

- 風雨や雷などの自然災害の影響を受けやすい

重量のあるキュービクルを屋上に設置するためには、クレーンによる吊り上げ作業が必要です。また、周辺環境や作業スペースの制約により地上設置より工事の難易度が高い傾向があります。

キュービクルは、かなりの重量があるため、建物構造がその重量に耐えられることも確認しなければなりません。強度が足りない場合は、別の設置場所を検討するか補強工事が必要です。

日常的な点検やメンテナンス作業では、作業員が屋上まで昇降しなければなりません。階段などで屋上まで安全に上がることができるように建物側の配慮も必要です。また、高所作業に伴う安全管理を忘れないようにしましょう。

さらに、屋外設置のため、台風や豪雨、落雷などの自然災害の影響を直接受けやすく、これらに対する十分な対策を検討しなければなりません。

キュービクルの屋上設置に関する法令・基準

キュービクルの設置には、複数の法令や技術基準が適用されます。なかには屋上設置に関する設置基準もあるため、事前に確認しておきましょう。

H3 キュービクルの保有距離

適切な保守点検等のため、キュービクルの周囲には適切な保有距離が必要です。高圧受電設備規程 JEAC8011では、屋外に設置するキュービクルの保有距離を以下の通り定めており、屋上に設置する場合も適用されます。

| 保有距離を確保する面 | 必要な保有距離 |

| 点検を行う面 | 0.6メートル以上 |

| 操作を行う面 | 扉幅+保安上有効な距離 |

| 溶接などの構造で換気口がある面 | 0.2メートル以上 |

| 溶接などの構造で換気口がない面 | 規定なし |

保安上有効な距離とは、人の移動に支障をきたさない距離とされており、「扉幅+保安上有効な距離」は「キュービクルの扉を垂直に開いた状態でスムーズに人が通れる距離」とイメージするとわかりやすいでしょう。ただし、扉幅か1メートル未満の場合は1メートルとして考えるため、少なくとも1.5メートル程度は必要です。

屋上の場合は、作業員の転落防止のため、さらに屋上端部からの離隔距離を考慮しなければなりません。キュービクルから屋上端部までは3メートル以上の離隔距離を確保し、確保できない場合はフェンスや手すりなどを設置します。

建築基準法上の規制

建築基準法では、建物の高さを制限する規定があります。

マンションや商業ビルでは、土地の有効利用のため、制限ギリギリの高さで建物高さを設定しているケースも多いでしょう。このような場合、キュービクルが高さ制限をオーバーすることになります。

一般的に、キュービクルなどの設備は、建築基準法の高さ制限の対象外です。しかし、対象外として取り扱うには条件があり、自治体によって運用が異なることがあるため注意しましょう。

景観条例による規制

屋上に設置されたキュービクルは、遠くから見ると意外と目立つことがあります。そうした事情もあり、各自治体の景観条例で、キュービクルを対象としているケースがあります。

キュービクルの色合いの指定や目隠しフェンスの設置といった条件がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

キュービクル設置工事の相場は?

設置・交換前に知っておきたい!

↓ ↓ ↓ ↓

キュービクルの工事費用

≫本体価格から納期まで

1番安い専門業者が見つかる

キュービクルを屋上に設置する構造的・設計的な要件

キュービクルを屋上に設置する場合は、安全に設置できるよう、建物の構造をしっかりと確認し、設計を行う必要があります。

建物構造の耐荷重確認

屋上設置では、建物の構造安全性を確保するための詳細な検討が必要です。

- キュービクル本体重量の算定

- 風圧力の計算

- 地震力の検討

キュービクル本体の重量は変圧器容量により異なりますが、500kVA程度のキュービクルでも約3~4トンの重量があります。また、屋上は風の影響を受けやすいため、建築基準法に基づく風圧力の計算も重要です。

地震力については、建物の固有周期とキュービクルの質量を考慮した動的解析が必要になる場合もあります。

これらの検討は専門的な知識を要するため、必ず構造設計者による構造計算書の作成が必要です。

アンカーボルト固定・振動対策

キュービクルは、アンカーボルトを用いて基礎に堅固に固定します。特に屋上設置では、建物の構造安全性を確保するための詳細な検討が必要です。

材質については、屋外環境での腐食を防ぐためステンレス製(SUS304以上)または溶融亜鉛メッキ処理を施した製品を使用します。

ボルト径はM16以上を標準とし、大型のキュービクルではM20やM24を使用する場合もあります。埋込深さはボルト径の15倍以上を基本とし、コンクリート強度や引抜き耐力を十分に確保する必要があります。

また、変圧器から発生する振動が建物に伝達されることを防ぐため、適切な防振対策が必要です。防振対策は建物の用途などに併せて、騒音や振動をどの程度まで許容するかを考慮して決定します。

キュービクルと基礎の間に防振ゴムを設置することで、振動の伝達を大幅に軽減できます。防振ゴムの選定では、キュービクルの重量と変圧器の振動周波数を考慮し、建物の固有振動数との共振を避ける設計が重要です。

防水対策

キュービクルの屋上設置では防水対策が極めて重要です。建物の屋上は防水処理をされており、キュービクル設置のために防水を傷つけると雨漏りの原因となり、建物自体の大きな損傷につながる恐れもあります。

- アンカーボルト部分の防水処理

- 基礎周辺の防水補強

- 定期的な防水点検

キュービクルを設置するためには、アンカーボルトが必要です。

新築の建物であれば、アンカーボルトが屋上の防水層を貫通しないように建物と一体の基礎を設けます。既存の建物に設置する場合は、アンカーボルトが屋上防水層を貫通するため、この部分からの雨水浸入を完全に防ぐ必要があります。貫通部周辺には専用の防水材を使用し、複数回の防水処理を施します。

また、既存の建物に設置する場合は、キュービクルの基礎周辺についても、既存防水層との取り合い部分を適切に処理し、防水性能を確保します。

施工後は定期的な防水点検を実施し、劣化や損傷の早期発見に努めることが重要です。

屋上へのアクセス

屋上のキュービクルを保守点検するためには、作業員が安全に屋上にアクセスできるルートを確保しなければなりません。

点検には工具や計器類が必要です。また、機器の交換が必要となる場合もあります。そのため、梯子やタラップで屋上に登るような方式は避け、階段で屋上まで上がることができる構造が望ましいでしょう。

既存の建物で階段がない場合は、運用開始後のメンテナンス性を考慮して、屋上に設置する是非を検討する必要があります。

雷リスクと避雷対策

屋上設置では、地上に比べ雷撃を受けるリスクが高いため、避雷対策が重要です。

- 建物の避雷設備

- 雷サージ対策

- 機器の保護レベル設定

建物高さ20メートル以上の建物の屋上では、避雷設備(避雷針など)を設置しなければなりません。キュービクルを設置する場合は、避雷設備の保護範囲に入るか確認が必要です。

機器の保護レベルを設定し、地域の落雷リスクを見積もって、必要に応じアレスタ(避雷器)を設けて、雷サージから保護します。

設置基準を満たし、安心・安全な屋上設置を

キュービクルの屋上設置は、敷地の有効利用など多くのメリットがあります。しかし、多くの法令や技術基準を満たす必要があり、専門的な知識と経験が不可欠です。

キュービクルの屋上設置をご検討の際は、必ず専門業者に相談し、適切な設計と施工を行うようにしましょう。

国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。

簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

各地域の厳選業者へ一括見積依頼