電気代の高騰への対応や脱炭素への取り組みといった理由により、自社の工場やオフィスビルの屋根、または敷地内の空きスペースに太陽光パネルを設置する企業が増えています。しかし、いざ導入を検討すると「既存の電気設備との関係はどうなるのか?」「キュービクルの改修は必要なのか?」といった疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、太陽光発電を導入する際のキュービクルの役割と、必要な対応について、専門知識のない方にも分かりやすく解説します。

国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。

簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

太陽光発電とキュービクルの関係

キュービクルとは、電力会社から供給される高圧電気(6,600ボルト)を、施設内で使用できる低圧電気(100ボルトや200ボルト)に変換するための設備です。正式には「キュービクル式高圧受電設備」と呼ばれ、変圧器や保護装置などが金属製の箱に収められています。

工場やオフィスビル、大型商業施設など、電気使用量が多い施設では、低圧契約よりも高圧契約の方が電気料金を割安にできるため、このキュービクルを設置して高圧で電気を受電しています。

キュービクルを設置している施設に太陽光発電設備を設置する場合、電線路をキュービクルに接続し、太陽光発電設備とキュービクルを連携させるケースが多いでしょう。

そのため、太陽光発電設備を設置する場合は、既存のキュービクルの改造や交換が必要となるのです。

太陽光発電の「系統連携」と売電方式の基本

太陽光発電を導入する際、最も重要な概念が「系統連携」です。系統連携とは、太陽光発電設備を電力会社の送電網(これを「系統」と呼びます)に接続することを指します。

系統連携を行うことで、以下のような電気の流れが可能になります。

- 太陽光で発電した電気を自社で使う(自家消費)

- 余った電気を電力会社に売る(売電)

- 発電量が足りない時は電力会社から買う(買電)

つまり、系統連携によって、天候や時間帯によって変動する太陽光発電の電力を、安定的に活用できるようになるのです。また、電力会社側に太陽光発電で生み出された電力を送り、売電を行うことも可能になります。

余剰売電と全量売電の違い

系統連携には、大きく分けて「余剰売電」と「全量売電」という2つの方式があります。この選択によって、キュービクルへの影響が大きく異なるため、しっかり理解しておく必要があります。

余剰売電方式(自家消費型)

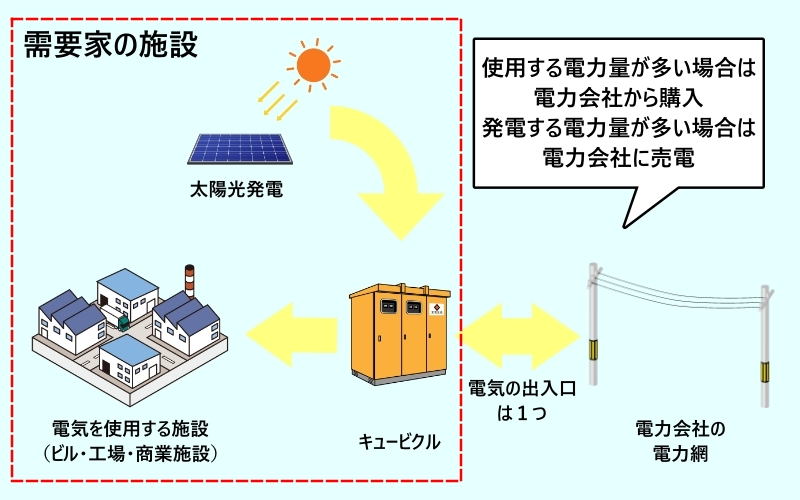

余剰売電は、発電した電気をまず自社で使い、使いきれずに余った分だけを電力会社に売却する方式です。

キュービクルとの関係では、既存のキュービクルの配電系統に太陽光発電を接続することになります。多くの場合、キュービクルの二次側(低圧側)に接続しますが、太陽光発電の規模が大きい場合は、専用のキュービクルを設置し、高圧で既存のキュービクルと連携する場合などもあります。

これにより、施設の電気系統と太陽光発電が一体化し、1つの電力系統内で発電・消費・売買が行われるのです。

余剰売電の主なメリットは、自家消費による電気代削減効果が大きいことです。特に、FIT(固定価格買取制度)の売電単価より、電力会社から買う電気料金単価の方が高い場合、自家消費する方が経済的に有利になります。

FIT制度がスタートした当初は売電単価が高く、多くの事業者が自家消費よりも売電を選択していました。しかし、売電価格は年々下がっており、現在では余剰売電方式が主流となっています。

全量売電方式

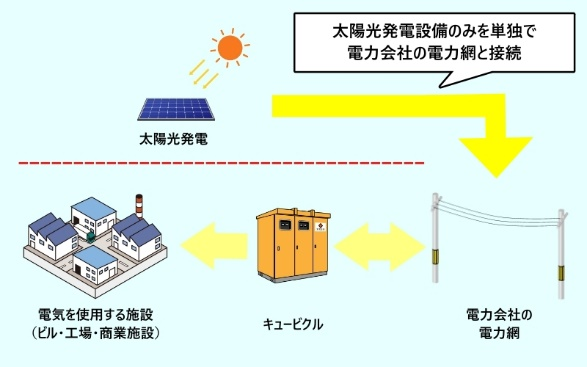

全量売電は、発電した電気を100%電力会社に売却する方式です。施設の使用電力とは完全に分離され、自社の電気として使うことは一切できません。

電気の流れとしては、太陽光発電は独立した系統となり、施設の電気系統とは別のルートで電力会社に送電されます。そのため、太陽光発電専用の新規キュービクル(連携用変圧器を含む)が必要になり、既存キュービクルとは別系統として構築されます。

全量売電が有利になるのは、電力会社から購入する電気の単価よりも売電単価が高い場合です。過去には1kWhあたり40円以上の高単価で売電単価の契約ができる時期もあったため、そうした契約を持っている場合は全量売電が経済的に有利でしょう。

しかし、2025年には、おおよそ1/4になり、新規に太陽光発電設備を設置する場合は、自家消費の方が有利な状況となっています。

余剰売電と全量売電はどちらが良い?

余剰売電が向いているのは、電気代削減を優先したい企業や、自社の電気使用量が多い工場・大型店舗などです。

また、FIT単価より電気料金単価の方が高い現在の状況では、余剰売電の経済的メリットが大きくなります。実際、2024年以降は余剰売電(自家消費重視)が主流となっており、既存施設への後付けはほとんどが余剰売電です。

一方、全量売電が向いているのは、過去に高単価でFIT認定を受けた場合や、施設の電気使用量が少ない場合、投資目的での太陽光発電(収入重視)を考えている場合です。ただし、現在は新規の全量売電案件は少なくなっています。

キュービクル設置工事の相場は?

設置・交換前に知っておきたい!

↓ ↓ ↓ ↓

キュービクルの工事費用

≫本体価格から納期まで

1番安い専門業者が見つかる

太陽光発電導入時に必要なキュービクル側の対応

太陽光発電設備の導入には、キュービクルが関係することを説明してきました。そこで、キュービクル側でどのような対応が必要か説明します。

なお、全量売電では、太陽光発電設備を既存キュービクルと接続しないため、ここでは余剰売電の場合のキュービクル対応を説明します。

太陽光発電の規模による接続方式の違い:低圧連携と高圧連携

余剰売電を選択した場合、既存のキュービクルに太陽光発電を接続することになりますが、その方法は発電規模によって異なります。

- 小規模(50kW未満):キュービクルの二次側(低圧側)に接続

- 中規模(50kW以上):キュービクルの一次側(高圧側)に接続

小規模(50kW未満程度)の低圧連携の場合は、キュービクルの二次側(低圧側)に接続します。低圧連携の工事内容は比較的シンプルです。

キュービクルの低圧側のブレーカーに太陽光発電からの出力を接続し、既存キュービクル内に太陽光発電に関する保護装置の変更・追加を行います。また、計量設備を買電と売電の両方を計測できる双方向メーターに変更します。

中規模(50kW以上)の高圧連携の場合は、キュービクルの一次側(高圧側)に接続します。より複雑な電気設備が必要となり、太陽光発電設備用の高圧盤が必要です。また、電力系統と太陽光発電の保護装置を適切に調整する「保護協調」と呼ばれる作業が重要になります。

このため、よほど大規模に太陽光発電事業を行うのでなければ、設置する太陽光発電設備は最大でも50kW程度とし、低圧連携を行うことをおすすめします。

既存キュービクルの確認と改修

ここからは、低圧連携を行う場合の既存キュービクルの条件や必要な改修工事を見ていきましょう。

最初に、以下の2点を確認します。

- 変圧器容量の確認

- 追加機器を設置するスペースの有無

- 保護装置の取替・追加の必要性確認

- 低圧側の予備ブレーカーの有無

まず、変圧器容量の確認です。既存のキュービクルの変圧器が、太陽光発電を含めた電力に対して十分な容量を持っているかを確認します。容量不足の場合は、変圧器の交換や増設が必要になることもあります。

次に、追加機器を設置するスペースの確認です。太陽光発電設備を接続する場合、太陽光発電設備に関する機器をキュービクル内に設置するケースも少なくありません。これらの機器を追加するためのスペースがキュービクル内に不足している場合は、キュービクル本体の増設や更新が必要になることもあります。

さらに、既存の保護装置の確認も必要です。通常、キュービクル内の保護装置は逆潮流(需要家側から電力会社に電気が流れること)を想定していません。しかし、売電を行うのであれば、逆潮流に対応した保護に変更する必要があります。

また、低圧連携では、既存キュービクルの低圧側のブレーカーに太陽光発電設備からの出力を接続します。ブレーカーに予備がない場合は、新しくブレーカーの追加が必要です。

いずれも、既存キュービクルの状況や設置する太陽光発電設備の仕様によって変わってきます。そのため、太陽光発電設備を設置する場合は、専門業者等による既存電気設備の調査も必要です。

太陽光発電導入の実際の流れとキュービクル対応

実際に太陽光発電を導入する際の流れを、キュービクル対応を中心に見ていきましょう。

ステップ1:現地調査・ヒアリング

まず、専門業者による現地調査やヒアリングです。既存キュービクルの仕様(容量・型式・設置年など)を確認し、契約電力や使用電力パターンを把握します。同時に、建物の屋根や敷地の空きスペースなど設置したい場所の条件を確認し、設置可能な太陽光パネルの規模を想定します。

この段階で、余剰売電か全量売電かの方針を決定します。電気使用量と想定発電量からシミュレーションを行い、どちらが経済的に有利かを判断します。

ステップ2:電力会社との系統連携の協議、申請

太陽光発電設備を系統連系させる場合、電力会社への事前協議や申請が必要です。

事前協議により連携方法(低圧/高圧、余剰/全量)を決定し、技術的な接続条件を確認します。また、系統連携に必要な保護装置の仕様もこの段階で決定されます。

その後は、工事の進捗に合わせて、申請を行い、最終的に電力需給契約の変更を行います。

ステップ3:設計・見積もり

余剰売電の場合はキュービクル改修の要否を判断し、必要な保護装置を選定します。全量売電の場合は新規キュービクルを設計します。

工事費用(太陽光設備+キュービクル関連工事)や工事内容・工期などが示されるはずです。事業への影響、費用回収のシミュレーションなどを行い、太陽光発電の導入がプラスになるのか最終判断をしましょう。

ステップ4:各種申請・届出

太陽光発電設備の設置には、行政への各種届出が必要です。

- FITに基づく設備認定

- 太陽光発電設備の基礎情報届出

- 使用開始前自己点検の届け

届出は、工事の進捗に合わせて実施していきます。どのタイミングでどの届出が必要か確認し、忘れず実施しなければなりません。多くの場合、これらの届出も業者が代行してくれるはずですが、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

ステップ5:設置工事・発電開始

キュービクル工事(改修または新設)と太陽光発電設備の設置工事です。

キュービクル内の工事として保護装置を設置し、計量設備の交換を行います。これらのキュービクル内の工事は施設全体の停電を伴うため、計画的に実施することが重要です。

工事が完了すれば、試運転を経て使用前検査を受けます。検査に合格すれば、売電を開始できます

太陽光発電設備の導入にはキュービクルも重要ポイント!

太陽光発電を導入する際、キュービクルは電力系統との重要な接続ポイントとなります。

規模や既存設備の状況や導入する太陽光発電設備の仕様によって必要な対応は異なるため、専門業者による現地調査と適切な設計が必要です。太陽光発電の導入を検討される際は、電気工事業者や太陽光発電施工業者に相談し、自社に最適なプランを提案してもらうことをおすすめします。

国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。

簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓